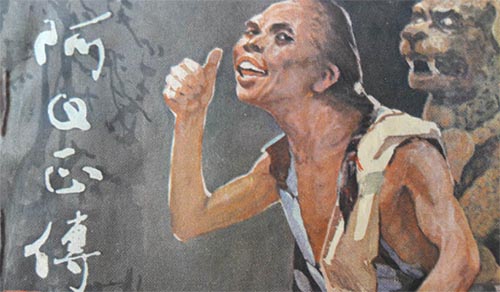

在前一段時間里,我閱讀了魯迅先生寫的《阿Q正傳》,可能是因為我買的版本問題,翻開第一篇是狂人日記,當我這本書看完的時候我才發現,這本書是收錄了魯迅先生的很多篇文章,其中,阿Q正傳是最長的一篇。

《阿Q正傳》是以辛亥革命前后的中國農村為背景,描寫的是未莊流浪雇農阿Q,雖然他干起活來“真能做”,但卻一無所有甚至連姓名都被人遺忘了。悲慘的地位使他倍受凌辱,而他卻自欺欺人,用精神上的勝利來掩蓋實際上的失敗和被奴役的地位。

他為討"生計",被迫進城入伙偷盜。辛亥革命波及未莊時,他從縣城返回,雖一向反對"造反",但見百里聞名的舉人老爺對此驚恐萬狀,于是也不免對革命"神往"起來,正當聲稱"造反"。

當他沉浸于幼稚而糊涂的幻想之中時,搖身一變為"革命黨'的假洋鬼子揚起"哭喪棒",不許他革命,趙家遭搶后,無辜的阿Q又突然被"革命黨"抓進縣大牢處決了

阿Q從盲目的自尊自大到可悲的自輕自賤,是半封建半殖民地社會環境里的典型性格。阿Q的階級地位決定他歡迎革命 ,但他不了解革命,認識糊涂,精神麻木,導致阿Q被"革命黨"抓進縣大牢處決了。

阿Q的形象印在了我的心中。我認為魯迅先生是想以阿Q作為代表,去描寫當時舊社會人們的共同特征和整個中國人的某些人性弱點。我覺得阿Q他的個性非常突出,他與趙太爺,王胡和小D十分之不同,正如魯迅先生所說的,阿Q有著“農民式的質樸,但也沾染了游手之徒的某些油滑”。

這文章說明了當時的革命者脫離了人民群眾,革命思想不能為民眾真正所理解,生活在最低層的、受壓迫的、沒有進過城的農民以能看到殺害革命黨為榮,并深深理解了魯迅先生當時的哀痛與喚醒民眾的強烈心聲!

這是我看完這本書體會最深和思考的一些地方,對于魯迅先生筆下的舊中國人雖然被諷刺的一文不值,但是魯迅先生想要告訴我們的應該是不要故步自封,不要只活在自己的世界里,也不要對人太過自私,不然永遠都不會進步。我們還要敢于正視自己的不足,要有堅持學習的能力和決心。雖然阿Q的“精神勝利法”是一個自欺欺人的方法,但是如果我們可以正確的利用它,也是安慰自己一個好方法。

阿Q是悲哀的。他并不懶惰,他是靠自己的勞動獲得食物的;阿Q也有夢想,他想有一個家,想有名聲、有地位。但他在別人的心中永遠是卑賤、微不足道的。阿Q是當時社會底層人民的一個縮影,他的生活很可能是當時大部分底層人民的生活。

每當我讀魯迅先生的文章時總有一種奇怪的感覺,一種對舊社會的排斥的感覺,對舊社會低層人民的生活感到絕望,很容易感受到當時人們的麻木,這可能就是當時社會的狀況。這也是魯迅先生文章的魅力。